在中華傳統文化中,對年齡的稱謂不僅是一種數字表達,更蘊含著濃厚的文化意蘊與敬老之情。其中,“耄耋之年”常被用來形容高齡老人。那么,耄耋之年究竟指的是多大年紀?它背后又體現了怎樣的文化含義呢?本文將從詞語來源、具體年齡界定、文化意義以及現代使用幾個方面加以解析。

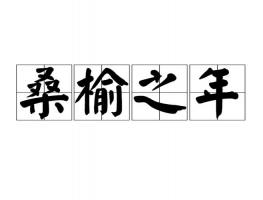

詞語來源與本義

“耄耋”二字最早見于《禮記》《說文解字》等古籍,是古人對年邁老者的尊稱。

“耄”(讀音:mào):古代指八十歲左右的老人。

“耋”(讀音:dié):古代指九十歲以上的老人。

將兩字連用,“耄耋之年”即表示年逾八旬至九旬乃至更高的年紀。這一說法體現了古人對于高齡老者的敬仰,往往帶有一種尊崇與祝福的意味。

年齡范圍界定

根據古代禮制與現代語境的結合,“耄耋之年”可以大致理解為如下劃分:

80歲古代稱謂為耄年現代稱謂為八旬

90歲古代稱謂為耋年現代稱謂為九旬

80-99歲古代稱謂為耄耋之年現代稱謂為高齡/老壽星

在實際使用中,“耄耋”常泛指八十歲以上的老人,而并不嚴格區分八十和九十。例如在祝壽詞中,人們會說“祝您耄耋之年,福如東海”,表達的是對長壽與幸福生活的祝愿。

在現代語言環境中,人們通常不會嚴格區分“耄”與“耋”的具體年齡,而是將“耄耋之年”廣泛地用來形容八十歲以上的老人。對于已進入高齡甚至超高齡階段的長輩,這樣的稱謂更顯得溫潤而敬重,常出現在祝壽、書面表達或正式演講中。

文化意義與尊老傳統

“耄耋之年”不僅是對高齡的描述,更深層地體現出中華民族的尊老敬老傳統。

壽以德立:古人講“壽者,德之積也”。耄耋之年往往象征著德高望重,是智慧與人生閱歷的積淀。

家族核心:在家庭倫理中,長輩尤其是耄耋老人,往往是家族的精神支柱,代表著祖德與家風的傳承。

社會祝福語:在民間文化中,八十大壽、九十壽宴常用“耄耋之年”作祝詞,寓意健康長壽、福壽雙全。

現代語境中的使用

在現代漢語中,“耄耋之年”已成為一種常見的敬老用語,常見于下列場景:

媒體報道:如“這位耄耋老教授仍堅持科研一線”,表示敬意與欽佩。

壽宴祝詞:“祝壽星耄耋之年,康健如昔,笑口常開。”

文學作品:用于增強文章語言的莊重感與文化厚度。

需要注意的是,雖然該詞使用廣泛,但其風格偏于莊重、正式,一般用于書面表達或具有禮儀性質的場合。

“耄耋之年”不僅僅是一串字詞的組合,它承載著對歲月的敬畏、對長者的尊重和對生命的贊美。在紛繁喧囂的現代社會,理解和傳承這些文化用語,不僅有助于語言表達的豐富,也能夠喚起人們對傳統美德的珍視。愿我們在日常交流中,多一些“耄耋之年”的溫情表達,多一份敬老之心,共同營造一個更加有愛和諧的社會環境。