在中國傳統(tǒng)風水學和擇日文化中,有一類被廣泛避諱的日子,被稱為“楊公忌”。這些日子被認為兇氣較重,不宜舉行喜事或進行重要活動,如嫁娶、動土、開張、遷居等。許多了解風水擇日的人在安排重大事務時,都會刻意避開這些日子。那么,所謂“楊公忌”具體是指哪些日子?它在每個月都固定嗎?背后又有何講究?

什么是“楊公忌”?

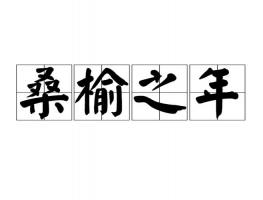

“楊公忌”又稱“楊公十三忌”,是風水祖師楊筠松(俗稱“楊公”)所創(chuàng)的擇日避忌法中的一部分。楊筠松是唐代著名的地理師,被尊為堪輿學的一代宗師。他結(jié)合天時地運、五行陰陽等規(guī)律,總結(jié)出一些日子在氣運上容易生出兇象,若在這些日子進行重要事務,往往會帶來不利后果。因此,這些日子被后世統(tǒng)稱為“楊公忌日”。

“楊公忌”的特點在于每個月都有,并不是指一年中的某些特定節(jié)日或節(jié)氣,而是每個農(nóng)歷月中都會有十三天被列為忌日,因而又稱“楊公十三忌”。

每個月的楊公忌是哪幾天?

雖然“楊公忌”在每個月都有固定的十三個忌日,但這些日子并非統(tǒng)一適用于陽歷或公歷,而是依據(jù)農(nóng)歷來推算的。每個月的十三忌日,通常是根據(jù)陰陽五行變化、地支氣場運行與節(jié)氣變遷來安排的。

以文字方式簡單描述,每個月的楊公忌如下:

在農(nóng)歷正月中,常見的忌日包括初五、初九、十三、十五、十八、十九、廿三、廿五、廿六、廿八和三十等日子;到了農(nóng)歷二月,又是另一組忌日,如初三、初五、初十、十四、十七、廿二、廿四、廿七、廿九等。這種依月更替而變化的特點,使得“楊公忌”在使用上需要特別依賴黃歷或?qū)I(yè)的擇日書籍,以確保每個月的具體忌日準確無誤。

需要注意的是,不同風水流派或地域版本的歷書中,對于十三忌日的排列可能略有出入,但核心思想是一致的——這些日子不宜用作陽宅或陰宅的重要日程,也不宜安排婚姻、動工等吉事。

為什么要避開楊公忌?

從風水命理的角度來看,“楊公忌”被認為是天地氣機不順的時刻,容易發(fā)生阻礙、病災、破財、是非等問題。尤其在進行動土、遷宅、開業(yè)等需要與“氣場”密切相關(guān)的行為時,若誤入忌日,可能會導致居住不安、事業(yè)不順或家庭爭執(zhí)。民間流傳的經(jīng)驗中,有不少案例將不順的根源歸咎于在“楊公忌”日辦了不該辦的事情。

因此,在擇日時,將“楊公忌”視作基礎(chǔ)的排除法,即先排除這些兇日,再從剩下的日子中挑選吉日,這是很多命理師和風水師的做法。

現(xiàn)代人的參考價值

雖然“楊公忌”屬于傳統(tǒng)文化體系的一部分,但至今仍被廣泛應用于風水擇日領(lǐng)域。對于相信風水命理的人來說,它依然具有現(xiàn)實指導意義。不過,也有不少現(xiàn)代學者認為,楊公忌是建立在古代社會對天地自然規(guī)律有限理解之上的經(jīng)驗總結(jié),不應完全迷信,而是可以作為心理安慰與文化儀式的一部分來對待。

若能在生活中尊重這些傳統(tǒng)觀念,同時結(jié)合現(xiàn)代科學與理性思維加以判斷,就能讓傳統(tǒng)智慧更好地服務當代生活。

楊公忌作為一種古老的擇日避諱體系,承載著中國人敬畏天地、趨吉避兇的文化心理。雖然它在每個月的具體日期需要通過傳統(tǒng)歷法才能精確判斷,但其核心思想依舊鮮活地存在于當代人的擇日行為之中。了解它、尊重它,在適當?shù)膱龊蠀⒖妓仁菍鹘y(tǒng)文化的傳承,也是一種生活方式的智慧選擇。