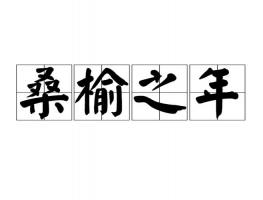

《易》基礎知識匯總

如果說《周易》和《易經》其實都是后人考證其來源和論證其思想后,將這部著作的原名修改增加后的名字,相信這個冷僻的知識足以難倒很多人。

1、易經的由來

《易》被史圣司馬遷肯定為乃周文王被囚于羑里時所作。是周文王被囚禁之后,自我反思人生起伏和總結其人生閱歷的心得,是講人該如何面對順境、逆境,該怎么保持正確的心態,正確的行為與正確處事的一套方法。許多后人對司馬遷肯定《易》乃文王所作持懷疑態度,他們認為《易》并非出于一人之手,本文不是學術研究,所以不探討這個。我只想說下司馬遷為何肯定《易》乃文王所作:司馬遷受李廣之案牽連獲罪,又沒錢贖罪,要么受死刑、要么受宮刑,但為了著書,他寧受宮刑而完成了《史記》這部無韻之離騷,史家之絕唱。而文王在被囚之時,為了韜光養晦,為了完成《周易》,也是為了顧全大局,忍辱負重,以圖大業,不得不食子伯邑考之肉,這一點和司馬遷很相像,所以這才是司馬遷肯定《周易》乃文王所作的主要原因。所以《易》因周文王所作亦有《周易》之名。那么《易》到底是一部什么書呢?

2、易經是一本怎樣的書

《易》是一部大智慧之書,是一部科學總綱之書,《四庫全書·經部·易類》云:"《易》之為書,推天道以明人事者也。"又有云:"易道廣大,無所不包,旁及天文、地理、樂律、兵法、韻學、算術以逮方外之爐火,皆可援易以為說。"又有云:"《易》本天地自然之數,圣人因其盈虛消息、過與不及而以人事推之,明其吉兇悔吝,以決進退存亡。"可見《易》所涉及的學科很廣泛,涉及的空間亦極大。大用可涉及政治、經濟、軍事等,小用可涉及修身養性,齊家守業等;與自然科學可涉及天文、地理、化學、物理、數算等,與卜筮方面可涉及天時、年時、運勢、吉兇、得失等等就更廣泛了!郭沫若先生說:"《易》是一座神秘的殿堂",馮友蘭先生說:"《易》是一部宇宙代數學。"易學界有"百家說易"之說法,就是眾多學者從不同角度上解讀《易經》都能發現他的價值,相信眾位易友每讀《易經》時都會有自己的心得,都會有所新發現的。

3、《周易》和《易經》是同一本書嗎?

《易》后來被稱為《易經》的過程是這樣的:當年文王把自己的心得通過六十四卦保存下來,并配以卦辭來解釋卦名而成《易》。后《易》被冠以《易經》之名,大致是在漢代,戰國時代只有《詩》、《書》、《禮》、《樂》四經,戰國時代之后才加上《春秋》和《易》為六經,漢代學者認為《樂》有譜無經,所以把它去掉了,成了五經,《樂》到后來就失傳了。所以我們常聽到的是四書五經,其實原來是四書六經。"經" 字的原意本指串聯竹簡的線,把竹簡用線串在一起就稱為"經",他其實是一個書籍通用的名詞。后人給"經"賦予了"經天緯地之典籍"的意思,用來表示那些傳世之作。五經都有傳,傳是對經的解釋,是讀懂經的輔助讀物。

4、《易》為何被稱為《易經》

《易》被稱為《易經》全賴孔圣人所著《易傳》,使《易》在形式上和其他四經相符了,后世儒家弟子遂將《易》稱作《易經》與其他早先的四經并列。也是因為孔圣人對《易》的十二分推崇,整個晚年都幾乎用來研易,所以《易經》被后世儒家尊稱為群經之首。《易傳》即"十翼",包括《彖傳》(上下)、《象傳》(上下)、《系辭傳》(上下)、《文言傳》、《說卦傳》、《序卦傳》、《雜卦傳》十篇。因此《易經》也分為《經》《傳》兩部分。所以說《周易》與《易經》并不是一回事,兩者是前后的關系。

5、《易經》緣何被誤解

《易經》被部分學者定性為卜筮之書是非常偏頗的,這是缺乏歷史知識的表現,可能是受到當年秦始皇焚書坑儒事件的影響,焚書坑儒時《易》也在被焚之列,好在丞相李斯深知《易》乃帝王之術(帝王之術這個說法后有述)找了個《易》是民間卜筮之書的借口,將《易》保全了下來,《易》遂被認為是卜筮之書而傳世......其實非也,《易經》乃群經之首,大道之源,是國學傳統思想的重要來源之一。他含有樸素唯物主義思想和辯證法的精神。英國社會學家斯賓塞說:"科學是系統化了的知識。"那么易經則應被稱為是系統化了的智慧,他有卦象、卦辭、爻辭,又有《十翼》輔之,非常的系統,因此他是科學的一門,還是很大的一門。是一門舊科學,因為其已歷經數千年依舊存在著,且經久不衰;同時也是一門新科學,因為時至今日我們仍能發現其在諸多方面的價值。

6、《易經》的流派

《易經》在應用方面主要分為兩個學派,一個是義理派,注重發掘易經的哲學價值,代表人物宋代大儒朱熹;一個是象數派,注重發掘易經的卜筮價值,代表人物就很多了,其中郭沫若先生名氣最大了。傳統六爻預測技術是《易經》卜筮價值一個方面的延續和發展。就六十四卦排列順序而言,《易經》有兩個版本,一個是通行版本,首卦為乾,此卦為坤,終卦為未濟;一個是長沙馬王堆漢墓出土的帛書版本,首卦為乾,次卦為否,終卦為益卦,被稱為《帛書易經》。被常提及的《易經》是指的通行版本。

7、《易經》所包含的知識層面

不得不說的帝王之術,因為他對全面了解《易經》很有益處。如果說商(鞅)韓(非)之法家學術是帝王御人之術,那么《易經》以及后來的漢武帝罷黜百家獨尊的儒術則是帝王治世之術(不喜歡"愚民"之術這個詞而改為"治世"之術,因為民是愚不了的,水能載舟亦能覆舟,得民心者的天下。)文王作《易》的真正目的其實是教化,教化百姓不要像他起來反對商紂王一樣起來反對他,教化民心統一,教化民風淳樸,教化民智順和,這樣才有助于政權的統治、管理和延續。夏商代是很迷信的,民風也是很亂的不好管理,就是因為沒有一部經典來統一民眾的思想,(連山易和歸藏易未得到統治者的重視)當然這也是當時科學不發達之緣故的必然,所以文王做《易》時用了很多迷信、卜筮的詞語,比如:元、亨、利、貞、吉、兇、悔、吝、無咎等,這是當時的時代背景所決定的,也是為了貼合民眾,能讓民眾更好的理解《易》,這可能也是《易》被認為是卜筮之書的一個原因吧。周朝也正是因為文王作易作帝王治世之術,武王推易、推行教化以治世,所以其王朝前后歷經了近800年之長,這個時長也是后世歷史沒有的。這也是孔圣人為何窮一生之力推行周禮的原因,其目的就是推行教化,并發展了教化,講求"禮"與"仁",這里就不贅述了。

8、《易經》的變化

從伏羲畫先天八卦衍至文王作《易》,我們可以清晰的看到,八卦到《易》的變化反映了時代的變化、社會的變革、人類的進步;也反映了八卦到《易》從自然之象的濃縮變化成了為統治階級服務的工具。所以我們今天研究《易經》,應著眼于其有益的部分、實用的部分,正所謂去其糟粕,留其精華。