二十四節氣,是中國古代勞動人民在長期的生產生活實踐中積累出的農業歷法精髓,它不僅指導著古代農業生產的安排,也反映了中華民族對自然規律的觀察和尊重。在今天的生活中,二十四節氣仍然對我們的日常生活產生著影響,承載了深厚的文化底蘊。下面我們通過一首經典的二十四節氣歌來了解這些節氣的內容和意義。

二十四節氣歌的內容

二十四節氣歌在簡短的文字中概括了每個節氣的名稱和特點,是一首通俗易懂、便于記憶的民謠。其內容如下:

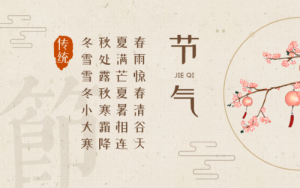

春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,

秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月兩節不變更,最多相差一兩天。

上半年是六、廿一,下半年是八、廿三。

這首歌將二十四節氣的名字、時間順序和主要特征簡單地概括在四句之中,便于人們記憶和理解。

二十四節氣的劃分與意義

二十四節氣劃分為春、夏、秋、冬四季,每季六個節氣。每個節氣約15天,圍繞著太陽的運行軌跡和地球的黃赤交角而定。節氣的變化影響著天氣、物候和農事,是傳統農業生產安排的重要依據。

春季節氣:立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨

春季節氣標志著氣溫逐漸回暖,萬物開始復蘇。立春是春天的開始,雨水預示降雨增多,驚蟄則意味著春雷響動,清明是祭祖掃墓的日子,谷雨則表示谷物開始成長。

夏季節氣:立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑

夏季節氣反映了氣溫逐漸升高、降水增多的特征。小滿是農作物開始飽滿的時節,芒種是適合收割麥子的時候。夏至為白晝最長的一天,小暑和大暑是炎熱氣候的象征。

秋季節氣:立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降

秋季節氣標志著涼爽天氣的到來。立秋是秋天的開始,處暑表示暑氣漸消,白露氣溫下降,秋分日夜均分,寒露天氣逐漸寒冷,霜降意味著開始降霜。

冬季節氣:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

冬季節氣意味著氣溫逐漸下降,進入嚴寒季節。立冬是冬天的開始,小雪和大雪預示著降雪的不同程度,冬至是白天最短的一天,小寒、大寒則代表一年中最冷的時節。

二十四節氣的文化意義

二十四節氣不僅是農業生產的指導工具,也包含了豐富的生活智慧和文化內涵。傳統文化中,每個節氣都有相應的習俗,如清明節的祭祖、端午的龍舟競渡、中秋節的賞月等。這些習俗不僅反映了古代人對自然的敬畏,也展示了人與自然和諧相處的智慧。

此外,二十四節氣的變化也對人們的飲食、衣著和健康保養提出了不同的建議。例如,夏天人們飲食清淡,多食瓜果;冬天則進補溫熱食物,增強體質。這種順應節氣的生活方式既有助于健康,也是一種尊重自然的傳統觀念。

現代生活中的二十四節氣

盡管現代人已不再依賴二十四節氣來安排農事活動,但它依然深刻地影響著我們的生活方式。如今,越來越多的人開始關注節氣的健康養生之道,通過飲食、起居來適應節氣的變化,達到健康和諧的生活狀態。此外,二十四節氣也被列入了聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄,成為世界了解中國文化的一個窗口。

二十四節氣是一種對自然規律的深刻理解,它記錄了人類與自然和諧共存的智慧。通過二十四節氣歌,我們能夠簡明扼要地記住節氣的次序,了解一年中的氣候變化,進而更好地與自然相處。這首歌不僅是文化的傳承,更是一種生活方式的指導,讓我們在現代快節奏生活中保持對自然的敏感和敬畏之心。