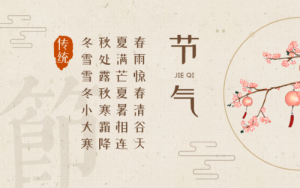

立冬是中國二十四節氣中的第十九個節氣,標志著冬季的正式開始。通常在每年的11月7日或8日左右,太陽到達黃經225度時即為立冬。立冬是秋冬交替的節點,自古以來承載著豐富的文化和生活內涵。以下將從立冬的氣候特點和民間風俗兩個方面來介紹這個節氣。

一、立冬節氣的氣候特點

氣溫下降

立冬過后,氣溫逐漸降低,特別是在中國北方,天氣會迅速轉冷,有些地區可能出現初雪。南方雖然降溫幅度較小,但也會逐漸由涼轉寒。隨著冷空氣的影響增強,寒潮開始南下,全國大部分地區會經歷明顯的降溫和降水過程。

日照縮短

立冬后,白天的時間越來越短,夜晚逐漸變長。這是因為太陽高度角的降低,導致陽光照射的時間和強度減少。這樣的日照變化也使得氣溫在一天中的變化幅度增大,早晚溫差變得更明顯。

冬季的濕度變化

北方地區在立冬后逐漸進入干燥的寒冬,而南方的濕冷感也逐漸增強。對于人體來說,這一變化意味著需要適應更干燥或更寒濕的氣候,做好保濕和保暖工作。

二、立冬節氣的傳統風俗

立冬不僅是氣候變化的標志,也擁有著豐富的民俗文化。全國各地會以不同的方式迎接立冬,以下是一些主要的立冬風俗:

吃餃子

在中國北方,立冬吃餃子是一項重要的傳統習俗。相傳東漢名醫張仲景曾在冬季用羊肉和藥材包成“嬌耳”(餃子),幫助貧苦百姓抵御寒冷。久而久之,立冬吃餃子成為了北方民間的傳統,以餃子“溫暖耳朵”,寓意冬季不受凍,也象征著團圓和溫暖。

補冬

在南方,立冬時有“補冬”的習俗。人們會在這一天吃一些滋補的食物,如羊肉、牛肉、雞湯等高蛋白、高熱量的食物,以補充身體能量,幫助抵御即將到來的寒冷冬季。立冬進補也被認為是養護身體、增強免疫力的方式。

祭祖

立冬還是一些地方的祭祖節日。人們會在這一天祭拜祖先,以此表達對先人的懷念和敬意,同時祈求來年風調雨順、家人平安。立冬祭祖是一種對自然和生命的敬畏,也象征著對生活的感恩。

慶豐收

立冬不僅是冬季的開始,也標志著一年農作物收獲的結束。因此,很多地方在立冬時會舉辦豐收祭或慶祝活動,表達對大地豐收的感謝。農民會在這一天聚餐、分享收成,以此慶祝一年的勞動成果,并祈愿來年豐收。

換冬衣

立冬到來,氣溫降低,人們會增添冬衣,以御寒保暖。許多家庭也會在立冬前后準備御寒衣物、被褥,做好迎接寒冬的準備。此外,隨著立冬的到來,棉衣、棉被、手套等冬季物品也開始在市場上暢銷。

三、立冬的養生之道

立冬之后,隨著天氣變冷,人們在日常生活中也要注意保養身體。根據中醫理論,冬季是“閉藏”之時,應該注重養腎、保暖、養陰。

飲食調養

立冬后適合多吃溫熱食物,如羊肉、牛肉、紅棗、枸杞等,以溫補身體、增強抵抗力。此外,黑色食物如黑豆、黑芝麻、黑木耳等有益于滋補腎氣。立冬進補不僅有助于御寒,還可以為身體儲存能量。

早睡晚起

冬季宜“早臥晚起”,保持充足的睡眠,以順應自然界的“閉藏”之氣。合理的作息有助于增強免疫力,幫助身體更好地適應冬季的寒冷。

適度運動

立冬后,雖然天氣轉冷,但保持適度的運動仍然十分重要。冬季適合進行溫和的運動,如散步、太極、瑜伽等,有助于增強體質,促進血液循環。不過,要注意在運動時穿著保暖,避免受涼。

四、立冬的文化內涵

立冬不僅是節氣的更替,更承載著深厚的文化和情感。它提醒人們四季輪回的自然規律,教會我們適應氣候的變化和生活的節奏。立冬的民俗活動體現了人們對季節變遷的尊重,對農事的感恩,對家庭的關愛。

在現代生活中,立冬的意義依然存在。人們借由這一節氣回顧一年的辛勤勞動,享受與家人團聚的溫暖。同時,立冬提醒我們在日常生活中關注健康、重視養生,以更好的狀態迎接寒冬的考驗。

立冬是二十四節氣中重要的一個節氣,它象征著冬季的開始。立冬的氣候特點為氣溫下降、白晝縮短,而傳統的立冬風俗如吃餃子、補冬、祭祖等則表現出人們對季節和生活的適應與敬畏。立冬為我們帶來了養生的啟示,提醒我們在冬季注重保暖和健康。無論是傳統習俗還是現代生活方式,立冬都是一個承載文化、親情與健康的節氣,為我們的生活增添了別樣的溫暖。