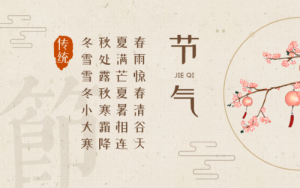

立冬是中國傳統(tǒng)二十四節(jié)氣之一,標志著冬季的正式開始。在公歷上,立冬通常在每年11月7日或8日,當太陽到達黃經(jīng)225度時便迎來立冬。作為秋冬交替的時間節(jié)點,立冬對農(nóng)業(yè)、氣候、文化和生活有著重要的意義。

立冬的時間為何在11月7日或8日?

二十四節(jié)氣是根據(jù)太陽在黃道上的位置劃分的,而地球繞太陽的軌道相對固定,所以每個節(jié)氣到來的時間基本一致。立冬通常在11月7日或8日,具體的日期取決于當年地球繞太陽運行的精確位置和公歷年的周期長短。因此,每年的立冬日會略有差異。

立冬的氣候特點

立冬作為冬季的開始,標志著天氣由涼轉(zhuǎn)寒。立冬后,日照時間變短,氣溫逐漸降低,北方許多地區(qū)會進入降溫期,甚至可能出現(xiàn)初雪。而南方的氣候則相對溫和,但氣溫也開始逐漸走低。隨著寒潮的逐漸南下,立冬過后氣溫波動較大,人們開始注意保暖和防寒。

立冬的農(nóng)事意義

在農(nóng)業(yè)社會中,立冬不僅意味著氣候的轉(zhuǎn)變,也標志著秋收的結(jié)束和冬藏的開始。立冬之后,農(nóng)作物的收割、儲存已經(jīng)完成,農(nóng)民進入了一年中相對輕松的時段。冬季農(nóng)田得以休養(yǎng)生息,為來年的春耕做好準備。

此外,立冬也是水稻、小麥、油菜等作物播種或生長的重要時機。農(nóng)民需要在立冬前后抓緊完成種植和防寒準備,確保作物順利過冬。

立冬的傳統(tǒng)習俗

立冬在民間擁有豐富的習俗和文化活動,表達了人們對季節(jié)更替的敬意與適應。不同地區(qū)會有不同的慶祝方式,以下是一些常見的立冬習俗:

吃餃子:在中國北方,立冬這天吃餃子是一項傳統(tǒng)習俗。相傳,這一習俗源于醫(yī)圣張仲景,他在寒冬用餃子來幫助貧困百姓驅(qū)寒。餃子象征著溫暖和團圓,人們通過吃餃子來御寒保暖,祈求平安健康。

補冬:南方地區(qū)則有“補冬”的習俗,指在立冬時進補滋養(yǎng),以增強體質(zhì)應對冬季的寒冷。傳統(tǒng)上,人們會吃羊肉、牛肉、烏雞湯等高熱量食物,以補充身體能量,儲存陽氣。

祭祖:在一些地方,立冬這一天也會進行祭祖活動,表達對祖先的緬懷與敬意,同時祈求來年風調(diào)雨順、家宅平安。

立冬的養(yǎng)生之道

立冬后,天氣變冷,養(yǎng)生尤為重要。中醫(yī)認為冬季是“閉藏”的季節(jié),應順應自然界的寒氣,注意養(yǎng)生。

飲食調(diào)養(yǎng):立冬后宜多食用溫熱食物,如羊肉、牛肉、紅棗、枸杞等,以幫助身體儲存陽氣。同時,黑色食物如黑豆、黑芝麻、黑木耳等,也有助于滋補腎氣,增強抵抗力。

保暖防寒:立冬之后氣溫降低,尤其要注意頭部、頸部、手腳的保暖,以防寒氣入侵。俗話說“寒從腳起”,足部的保暖尤為重要,可以穿上厚襪子或泡腳,改善血液循環(huán)。

作息調(diào)節(jié):冬季宜早睡晚起,以養(yǎng)精蓄銳,順應自然的節(jié)律。充足的睡眠有助于提升免疫力,幫助身體適應寒冷的環(huán)境。

立冬的文化意義

立冬作為冬季的開端,承載了人們對自然、季節(jié)更替的敬意。立冬提醒人們珍惜秋收的果實,為寒冬做好準備。立冬的節(jié)氣文化深深融入了人們的日常生活中,伴隨著代代相傳的習俗和飲食文化,立冬不僅是天氣轉(zhuǎn)冷的開始,也是一種生活態(tài)度的體現(xiàn)。

立冬的到來象征著冬季的開始,提醒人們關(guān)注氣候的變化,適時調(diào)整生活節(jié)奏。無論是傳統(tǒng)的吃餃子、進補習俗,還是現(xiàn)代的保暖防寒措施,立冬的意義在于幫助我們順應自然規(guī)律,為寒冷的冬季做好準備。